「殿、利息でござる」の吉岡宿と、天童藩の話

「殿、利息でござる」の吉岡宿と、天童藩の話

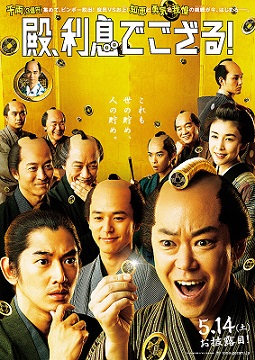

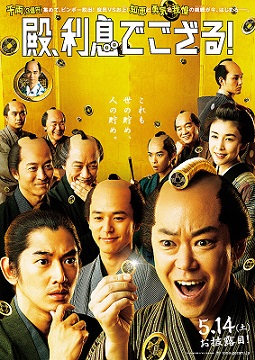

2016年の映画「殿、利息でござる!」はなかなか良い映画だった。

2016年の映画「殿、利息でござる!」はなかなか良い映画だった。

江戸中期に、仙台の北にあった宿場町の吉岡宿は、仙台藩の御用と

して、宿場の馬や人足などを提供しなければならなかった。ところが

仙台藩の直轄領ではなかったために、藩からの助成金がもらえず、

その費用負担が村の経済を圧迫し、村から夜逃げする農民も増えて

いた。このままでは村がダメになるというので、村の有志が集まって、

村を救うための方策を考えに考えた末に、奇抜な方法を思い付く。

この時代、財政の苦しい藩は、大商人にお金を借りるのが普通であり、

大商人はその代りに利息をもらうか、何らかの商売上の便宜を計って

もらうのが普通だった。そこで村人が考えたのが、大商人のように藩に

お金を貸して利息をもらい、それで村の赤字を埋め合わせようというので

ある。折りも折り、仙台藩は江戸での幕府接待のための金の工面に

困っていた。チャンスだった。といっても、貧しい農民にはそんな金が

ないので、村の有力者である商人が10人集まって、躍起になって千両

(今の3億円)をかき集めたのである。そして、それを苦労に苦労して、

仙台藩に貸すことに成功する。そして、その利息を自分達の儲けにせず、

毎年、村民に平等に分け合ったというのである。

ポスターや予告編では、おちゃらけのコメディーかと思われるのだが、

予想に反してこれが泣ける映画だった。しかも、これが実話だという。

吉岡町と言うのは今もあり、今は普通の田舎町だが、こんな町に、

こんなに良い話があったのかと感心しきりになる。原作は磯田道史と

いう歴史家が書いた「無私の日本人」である。題名からもわかるように、

歴史に隠れたる、人のために尽くした、誇るべき日本人を発掘して

紹介しているのだ。

その映画を観た後に、たまたま山形県の天童市にドライブで観光に

その映画を観た後に、たまたま山形県の天童市にドライブで観光に

行ったのだが、天童市といえば、江戸時代は織田氏の天童藩である。

織田信長の家系である。織田家は江戸時代も4藩くらい残っていた。

特に、次男の信雄は、豊臣秀吉によって、伊勢、尾張などに百万石の

領地を与えられた。ところが、秀吉と家康が戦った小牧長久手の戦い

では家康に味方するなど、秀吉にとっては目障りな存在になっていた。

そして、秀吉が家康に江戸に領地替えを命じて、家康がそれに応じた後、

信雄にはその家康の旧領に領地替えを命じたのだが、信雄はそれを

拒否したため、秀吉は激怒して、信雄を下野に流罪にしてしまった。

しかし、徳川幕府になると、信雄の息子が2万石を与えられて復権し、

山形県の高畠藩、そして山形の天童藩と移し替えられたのである。

それでもとにかく貧乏な藩だった。天童といえば、将棋の駒で有名だが、

これも上方から有名な彫り師を招いて、藩士の内職として奨励したのが

始まりである。そして、藩は常に藩内外の商人や大農民、庄屋に借金を

繰り返していて、その返済にも苦しんでいた。そういう時に、江戸詰めの

藩士の中に、歌川広重という浮世絵師と懇意の者がいた。共に狂歌の

趣味で大の仲良しだったという。その藩士が広重に、自分の藩はとても

経済的に苦しくて困っていると打ち明け、もしよかったら、藩主のために

絵を描いてくれないだろうかと懇願する。

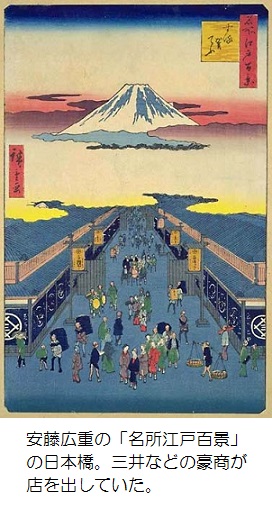

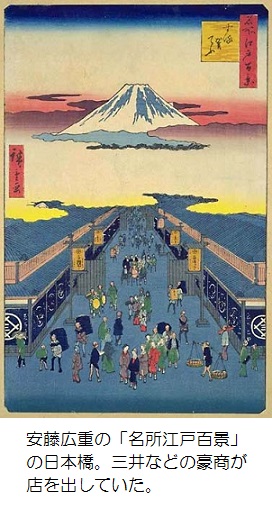

歌川広重というのは、別名、安藤広重であり、彼の「東海道五十三次」と

いう浮世絵が大人気を博していたのだ。広重はそういうことならばと、

絹に直筆で絵を描いてくれた。それが200点もあったという。浮世絵

なら、何枚も刷ることが出来るが、直筆の絹絵は一品しかなく貴重で

ある。藩は藩主からの下賜であるとして、簡単に言えば、借金のカタと

ある。藩は藩主からの下賜であるとして、簡単に言えば、借金のカタと

して、商人に与えたのである。商人は納得して受け取ったらしい。

なにしろ、江戸で大人気の浮世絵師の直筆の作である。

今では天童市にその作品がほとんど残っていないというから、商人達は

多分、江戸などで転売したのではなかろうか。もちろん、広重に絵を描い

てもらうからには、藩がその代金を払ったのだろうが、藩がその絵を転売

することは武士としては出来ない。ところが、商人ならばそれが、おお

っぴらに出来るのである。三方納得ずくで行ったのだろう。

ぼくが子供の頃の教科書では、江戸時代には「士農工商」という身分制

があり、商人が最も低く見られていたと教えられていた。ところが、今の

小中学校の教科書には、その言葉はない。なぜかというと、江戸中期

以降、貨幣経済が発達すると、人々は「商」の感覚を身につけるように

なっていたということが、最近の研究でわかってきたのである。なにしろ、

商品先物取引というシステムを世界で最初に作り上げたのが、1730年

の大阪堂島の米会所だという。つまり、幕末頃には、日本人はりっぱに

近代的な商業感覚を身につけていたのだ。だからこそ、明治維新になり

西洋文明が入ってきても、それに即応できたのである。もし、士農工商の

気分のままでは、こうもうまくはいかなかったはずである。

(2016年6月)

目次に戻る

目次に戻る

2016年の映画「殿、利息でござる!」はなかなか良い映画だった。

2016年の映画「殿、利息でござる!」はなかなか良い映画だった。 その映画を観た後に、たまたま山形県の天童市にドライブで観光に

その映画を観た後に、たまたま山形県の天童市にドライブで観光に ある。藩は藩主からの下賜であるとして、簡単に言えば、借金のカタと

ある。藩は藩主からの下賜であるとして、簡単に言えば、借金のカタと